宝宝胎记别乱抠!这些行为可能害了孩子

宝宝胎记别乱抠!这些行为可能害了孩子。许多家长在发现孩子皮肤上有颜色异常的斑块时,第一反应是担心是否会影响外貌,甚至听信一些民间说法,认为“抠一抠”“刮一刮”能让胎记消失。然而,这种看似无害的举动,实则暗藏风险。胎记是皮肤组织在发育过程中色素或血管分布异常形成的自然印记,其本质是身体的一部分,而非可以随意处理的“污渍”。任何外力刺激都可能打破皮肤的稳定状态。

婴幼儿的皮肤屏障本就娇嫩,角质层薄,对外界刺激的耐受力较低。若用手频繁摩擦、用指甲刮擦,或使用粗糙布料反复擦拭胎记区域,极易造成表皮损伤。一旦皮肤完整性被破坏,不仅可能引发局部红肿、渗液或结痂,还可能留下色素沉着或浅表疤痕。更需警惕的是,反复刺激可能干扰局部组织的正常状态,增加后续观察的复杂性。原本稳定的胎记,可能因外力作用而出现颜色加深或边界模糊。

宝宝胎记别乱抠!这些行为可能害了孩子。有些家长误以为胎记上的毛发是“不吉利”的象征,便自行拔除,殊不知毛囊与皮肤深层结构相连,强行拔毛可能引发毛囊炎或局部感染。尤其是位于面部、颈部、腋下等易摩擦部位的胎记,本身就处于动态环境中,再施加人为干预,无异于雪上加霜。保持清洁、避免刺激,才是对皮肤最基本的尊重与保护。

此外,部分胎记分布在神经分布密集或功能关键区域,如眼周、口周、脊柱沿线等。这些位置的皮肤变化更需谨慎对待。任何不当操作都可能间接影响周围组织的健康状态,甚至干扰正常生理功能的发育轨迹。例如,靠近眼睑的斑块若因摩擦导致肿胀,可能短暂影响睁眼动作;脊柱附近的色素斑若反复受压,可能影响局部皮肤的感知与反应。

日常生活中,家长应树立科学认知,摒弃“胎记能抠掉”“越刮越淡”等误区。胎记的性质多样,有的可能随年龄增长逐渐淡化,有的则保持稳定,极少有因外力消除的案例。与其尝试无效甚至有害的方法,不如专注于观察其自然变化规律。定期在自然光下查看颜色、形状、边界及表面状态,用照片记录对比,是更为理性的做法。

宝宝胎记别乱抠!这些行为可能害了孩子。这不仅是一句提醒,更是一种养育态度的体现。真正的呵护,不是急于改变,而是学会在不确定中保持耐心,在关注中守住界限。孩子的身体有自己的节奏,每一处印记都是成长的一部分。与其焦虑于外观,不如把精力放在建立健康的生活习惯和积极的心理环境上。

成长是一场温柔的旅程,皮肤上的痕迹如同岁月的笔触,记录着生命的初始模样。尊重孩子的身体,就是尊重他们作为独立个体的权利。少一点盲目干预,多一点细心观察,才能让爱真正落在实处。在陪伴的路上,静待花开,或许比急于修剪更有力量。

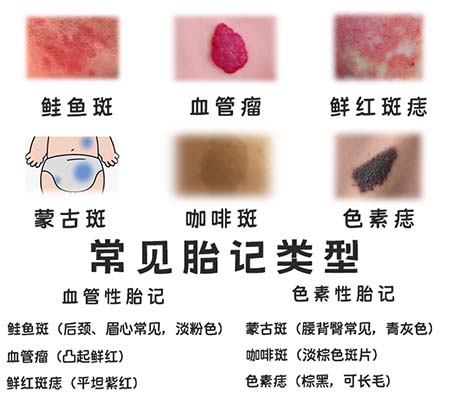

宝宝胎记

宝宝胎记 鲜红斑痣

鲜红斑痣 太田痣

太田痣 咖啡斑

咖啡斑 黑毛痣

黑毛痣 血管瘤

血管瘤 其他胎记

其他胎记 在线咨询

在线咨询 直接挂号

直接挂号