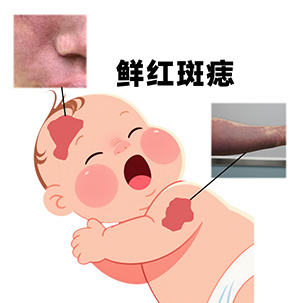

健康常识丨从粉红到紫红:鲜红斑痣为何会越长越重?

新生儿的皮肤常带着柔和的粉色调,但某些出现在面部、头皮或颈部的红色印记,可能随着时间推移逐渐加深色泽。 这些最初呈现粉红或浅红色泽的斑块,若未得到持续关注,可能发展为边界清晰的紫红色斑片,甚至伴随皮肤表面的轻微增厚感。这种从粉红到紫红的色彩演变,正是鲜红斑痣的典型发展轨迹。健康常识丨从粉红到紫红:鲜红斑痣为何会越长越重? 这一疑问,揭示了皮肤特征动态变化背后的关键因素。

人体皮肤的表浅血管网络在胚胎发育阶段,可能因局部血管分支的异常排列而形成特殊印记。那些出生时可见的粉红色斑块,本质上是毛细血管异常扩张或血管丛密度增加的外在表现。在初期阶段,这些血管网络处于相对静止状态,血液灌注量稳定,因此呈现柔和的粉红色泽。 但随着个体生长发育,特别是进入儿童期后,血液循环系统的功能逐渐增强,原本稳定的血管网络可能因血流动力学改变而进入活跃状态。

观察发现,鲜红斑痣的色彩演变与多种生理机制密切相关。当血管网络的通透性发生改变,或局部血流速度出现波动时,红细胞在血管内的沉积效率可能提升,导致皮肤表层的血红蛋白浓度增加。 这种生理变化直接反映为色泽从粉红向鲜红、最终发展为紫红的渐进过程。同时,皮肤表层的角质层厚度与色素代谢状态,也会影响光线在皮肤表面的散射与吸收,从而调节鲜红斑痣的视觉呈现效果。

健康常识丨从粉红到紫红:鲜红斑痣为何会越长越重? 的答案,藏在皮肤结构与功能协同变化的细节中。随着年龄增长,皮肤表层的胶原蛋白与弹性纤维网络逐渐调整,这种微观结构的改变可能影响血管网络的支撑状态。当血管壁的弹性特性发生变化时,原本相对平铺的血管丛可能呈现轻微的迂曲或扩张趋势,进一步加剧血液在局部的滞留现象,从而推动色泽向更深层次演变。

在鲜红斑痣的发展过程中,外部环境因素与内在生理变化的交互作用不容忽视。季节更替带来的温度波动、紫外线强度的季节性变化,以及个体情绪状态引发的血管反应性调整,都可能成为影响血管网络活跃程度的触发条件。 这些因素通过调节局部血流速度与血管通透性,间接参与鲜红斑痣色泽演变的动态过程。

总结而言,鲜红斑痣从粉红到紫红的色彩变化,是皮肤血管网络与生理功能协同演变的自然结果。 通过建立科学的观察习惯,理解这种动态变化的内在机制,能够在不影响个体正常发育的前提下,为皮肤健康管理提供合理依据。这种认知逻辑,再次验证了"健康常识丨从粉红到紫红:鲜红斑痣为何会越长越重?"这一观点的实践价值。

宝宝胎记

宝宝胎记 鲜红斑痣

鲜红斑痣 太田痣

太田痣 咖啡斑

咖啡斑 黑毛痣

黑毛痣 血管瘤

血管瘤 其他胎记

其他胎记 在线咨询

在线咨询 直接挂号

直接挂号